十四岁上北大

——北大哺育了我;难忘北大,感恩北大

1979年9月19日,我满14岁。生日是在北大过的。14岁上北大这件事,40年来,常被提起。

我出生在湖南省西部一个偏僻的山区小镇——洪江。我的父母是这个小镇的中学语文老师。当时他们认定只有读书才能飞出这山城,才能改变命运,才能过上理想的生活。

1977年,全国统一高考恢复了。刚上初一的我一接触英语,就很感兴趣。正好我班主任老师是我的英语老师,他看我英语成绩好,只要有空,就让我和他一起练英语对话。为了更快地学好英语,我父亲又到旧货店买了一台旧留声机和文革前的英语教学唱片,每天晚饭后,我就听唱片,学口语。

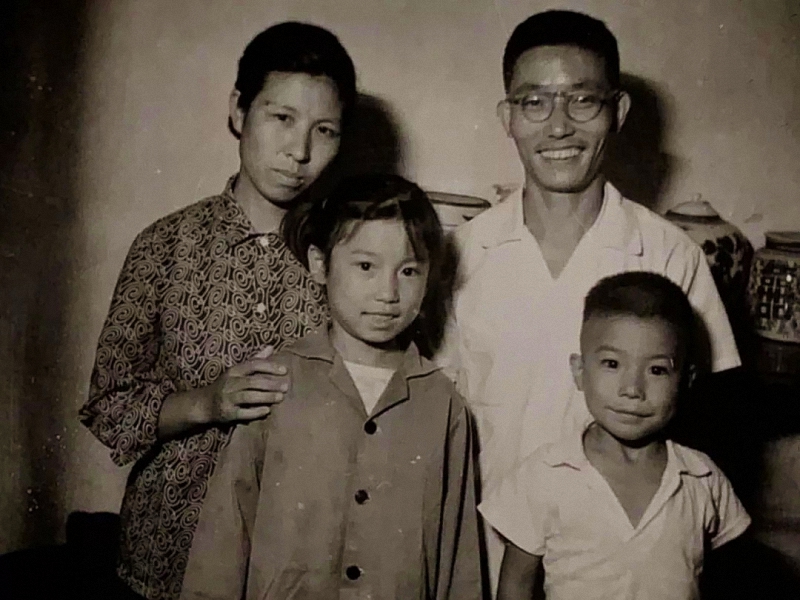

薛虹中学时和妈妈、爸爸、弟弟合影

我念完初中一年级,父母就安排我跳级升到了高中毕业的文科班,迎战1979年的高考。高考复习对我这个刚上了一年初中的13岁的女孩来说,压力巨大、时间紧迫。为了突击英语学习,我父亲每天用一张八开大的白纸写上8到10个英语单词,贴在墙上,让我随时看、记、背。他让我每周必写一篇作文。

历史复习,为了帮我记住年代,父母想尽了办法。有的办法还颇有趣味。比如马克恩诞生的年月日是1818年5月5日,我们就记马克思来到这个世界上,“一个巴掌一个巴掌”打得资本主义“唔呀唔地叫”。事件,年代,一下子就记得又清楚又牢固了。

高考结束了。功夫不负有心人,我的文科总分和英语单科都是全镇的第一名。那一年北大国政系、法律系国际法无人填报。北大招生组主动联系我们,于是我就幸运地成为了北大国政系的学生。

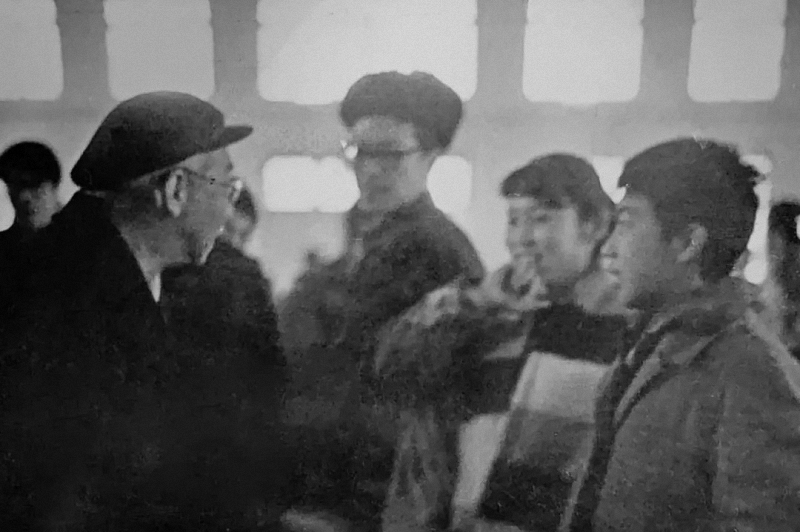

三年后,我的弟弟薛好也13岁考上了北大化学系。因我姐弟俩可能是当年北大最小的学生,后来还受到了校长张龙翔的接见。

作为班里最小的同学,在北大的四年里,得到了班上哥哥姐姐们无微不至的关爱和照顾。当时我一个月的伙食费只有9元,一天只能花三毛钱。中午买了一个二毛五的焦馏肉片,早上和晚上就只能吃咸菜了。带工资上学的王沿,会在学校的小卖部买香蕉买巧克力给我们这些年龄小的同学吃。班上的同学家里有在外交部的、新华社的,周末会经常关照我们这些从外地来的孤独的小朋友。如穆晓枫就帮我们拿过参观中南海的门票;华小红周末请我们去她家吃西式早餐,我这个来自山城的孩子第一次吃面包和果酱,至今记忆犹新。班干部们对我更是注重政治思想和生活方式的指导和帮助。暑假我回家烫的头发、春游戴墨镜、平常穿一件稍微卡腰的衣服,都会提出警告。

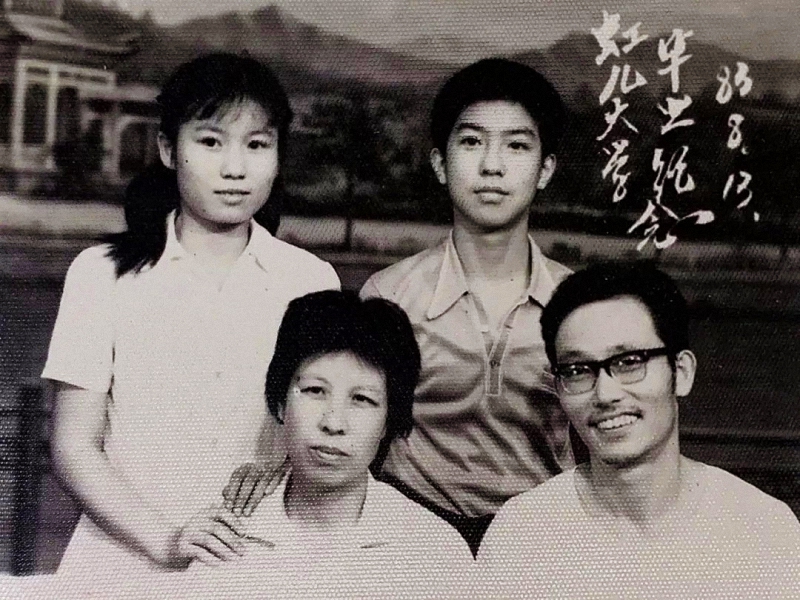

薛虹大学毕业时和妈妈、爸爸、弟弟合影

北大四年的文化熏陶,为我后来的丰富的人生奠定了基础。国际政治专业课的学习,培养了我宽广的胸襟、宏阔的视野和思辨的头脑,让我摆脱了上大学仅仅为了“逃避上山下乡、飞出山城”的功利和狭隘;北大三角地是我最丰富多彩的课外阅读,她给我浇铸了“思想自由、兼容并包”同时“爱国进步、民主科学、严谨求实”的北大精神;每个星期办公楼的各种关于世界宗教、历史的讲座和音乐会,我几乎都是边跑边啃馒头去占座,如饥似渴地聆听。后来在麻省理工学院读博士的时候,惊到了一位热爱古典音乐的欧洲留美博士生。因为有一部交响乐曲,他一下子想不出来名字,我却脱口讲出来了,使这个洋学生对我这个来自中国的留学生刮目相看!1981年中国女排获得冠军,北大学子疯狂庆祝,爱国情怀让我深受感染。后来定居美国,我一直关注祖国的发展,也特别热心于当地华人的爱国活动。我发起创立了大波士顿地区的湖南同乡会和北大校友会;积极参与了当年的湖南冰灾赈灾活动和四川汶川地震赈灾活动。北大四年赋予我的自强不息、勇于进取、博采众长、与时俱进的精神,让我从不放弃追求梦想和不断挑战自己。从国际政治专业毕业,到研究美苏军事争霸、去美国研读裁军和军备控制博士,再到改行投资金融理财行业,做到国际大公司的总监,再到今天投身于全球人+智能互联网大健康的平台。是北大学习哺育了我,是北大生活熏陶了我,是北大精神鼓舞着我。我深深感恩父母,感恩老师,感恩同学,感恩北大!谢谢大家!

国政系 薛虹

2019.8

时任校长张龙翔看望薛虹姐弟

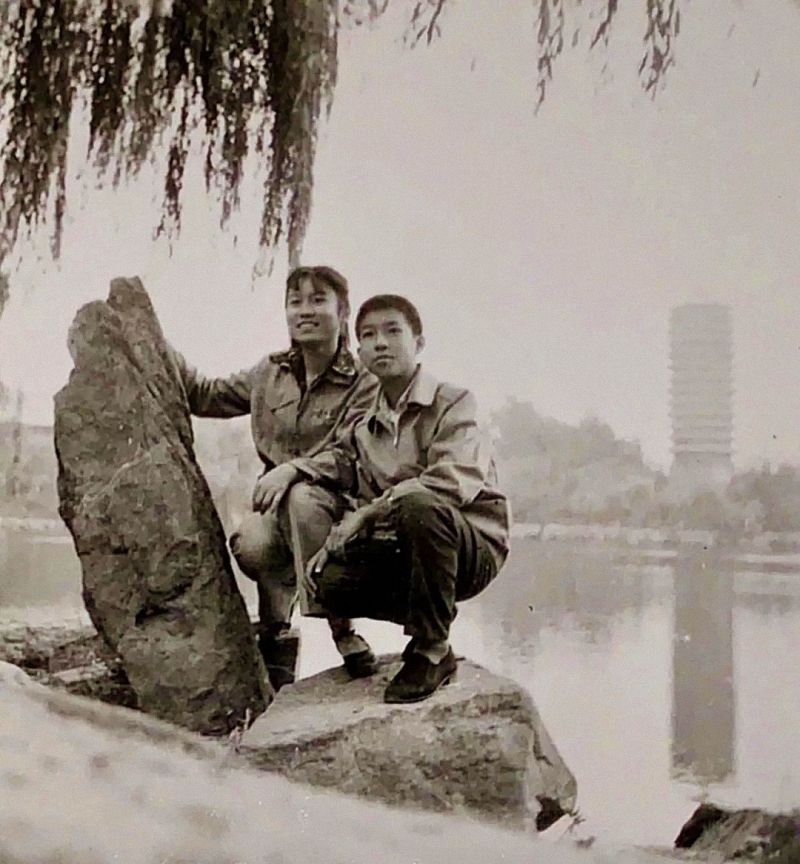

薛虹姐弟

国政系薛虹