从2012年到2020年,我在北大国关度过了人生中最宝贵的2000多个日夜。如今回想过去,首先映入脑海的就是2016年本科毕业的那个夏天,那记忆和情感浓度最高的100天。

一、原来是我的毕业季啊

经常保研的朋友都知道,保研党,尤其是保研到本校本院系的保研党,毕业的感觉总会来的比较迟一些。对学工选留要在国关做辅导员的我来说,毕业的感觉来得还要更晚。一方面,人很难对未来4年还要继续待的地方产生什么离别之情;另一方面,作为学院学工办的预备成员,忙于发各类通知、收各项材料、答各种问题,其中还掺杂着招生等其他工作,总觉得自己相比毕业生更像个工作人员。甚至在6月19日参加完国发院经济学双学位的毕业典礼后,我依然对毕业没什么感觉。转折发生在6月30日,招生完从河南回北京的高铁上,在小声地练第二天晚上毕业晚会要合唱的《青春大概》时,我突然忍不住泪湿眼眶:“原来是我真的要毕业了。”

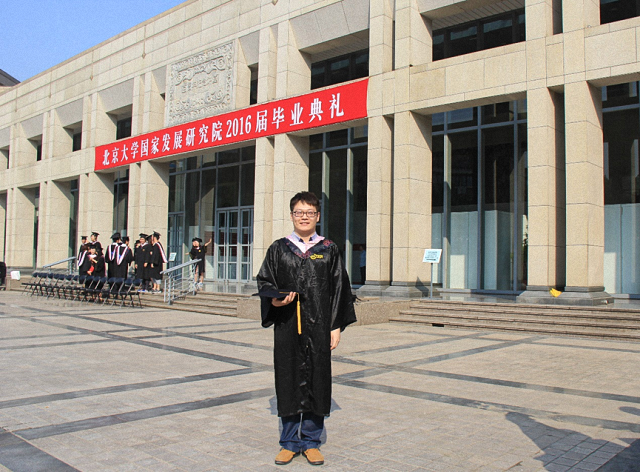

经济学双学位毕业典礼个人照片,拍摄于2016年6月19日。

二、毕业季真忙啊

情感的爆发来得快去得也快,就在高铁上“幡然醒悟”的三个小时后,我已经在学院学工办干起了毕业典礼家长票的抽签和分发工作。在那短短的一周里,我参加了学院和学校两场毕业典礼,和滚委会(滚蛋委员会)的伙伴们一起组织了年级的毕业红毯、毕业晚会和毕业旅行,拍了毕业照,以每晚两场频率和不同的人吃散伙饭,在五道口或者未名湖边漫谈至凌晨,仿佛不知道什么是疲倦。接下来的一周,一边送走一位又一位同学,一边办着自己辅导员入职的手续。7月15日,在和学校人事部签订了协议后,这个毕业季终于画上了句号。

本科毕业走红毯宿舍舍友合照,左起:作者、曾资文、李家福、蒲乐,拍摄于2016年7月1日。

本科毕业旅行在北大红楼合影,后排右三为作者,拍摄于2016年7月3日。

三、这也没毕业啊

2016年7月的我曾经天真地以为,毕业那一周大概是我在燕园强度最高的一周了,但一个月后我就发现自己错得离谱:跟迎新比起来,毕业根本不算什么。在学院老师们的帮助下,在14本、15本师弟师妹们的支持下,开局只有一个前人留下文件夹的我一路懵懂而莽撞地完成了国关16级的迎新工作。忙碌之余,从学工老师的视角看当年自己也经历过的入学迎新,给我一种熟悉而又新奇的体验,就好像是一个刚刚通关了游戏的玩家,摇身一变成了新手村的NPC,看什么都有满满的既视感:原来这个任务是这么设计的,原来这条支线后边还能这么展开。就这样,我在国关二周目的“本科”生活开始了。

2016级本科生在静园草坪新生素拓集体合影,中间“躺平者”为作者,拍摄于2016年9月17日。

后记:2020年7月底,因为疫情的缘故,我在48小时内走完了“返校—领证—打包—搬走”的全部流程,和校园说了仓促的再见。即使后来学校为我们提供了重新参加毕业典礼的机会,但错过的毕业季依然无法重来。或许这也是一种必然:无论在学校待了多长时间,读过几个学位,最终铭刻在心底的,只会有一个夏天。

个人简介:

宋昊天,北京大学国际关系学院2012级本科生、2018级硕士生,2016—2018年在学院学工办工作两年,现就职于北京市纪委市监委。

(图片为作者提供)