写在前面

2024年9月27日,本科班主任王联老师在微信群里发了一篇国政建系60周年征稿启事。见无人回复王老师,一向积极的蒲乐在群里做了回应。作为本科室友,我也跟着为蒲乐捧场,怂恿他积极投稿。但其实内心并没有想要投稿的想法。早在7月份,我就已经陆续从闫岩老师的朋友圈里读完了学院老师们的回忆文章,扎扎实实地学习了一遍亚非所、国政系和国关学院的历史。记得当时在某篇文章的下面,还被闫岩老师顺势征稿。但我的内心只有一个想法:我也配?便和闫岩老师嘻嘻哈哈几句,搪塞了过去。

王联老师的征稿消息发出来后,我的想法依旧没有改变。相比在国关学院学习、生活和工作几十年的老师们,相比我拥有着耀眼成绩的优秀同学们,相比李扬帆老师文章中那些个“狠人”们。我只是个在校期间表现平平(实则很差)、毕业以后庸庸碌碌的“孬人”,如何落笔?

没想到,隔天一觉醒来,又收到王联老师私信,用不容拒绝的语气说道:“家福,你会写一篇回忆文章的,对吧?国庆后发给我。”我迅速到本科宿舍群里发问,果然大家都收到了王联老师“逼稿”的私信。事到如今,写或者不写,似乎已经不再是个问题了。那我写什么呢?

思来想去,终于找到一个比同学们厉害的点:我比他们更能熬。今年刚好30岁,从2012年进入学院,到2022年毕业离开,我当前人生的三分之一时间是在北大度过。刨去选留的两年(2016—2018年,我的正式身份算学工部的职工),还有8年是以一个国政系学生的身份度过的。说对学院没有感情,是假的;说没有想记录的事情,也是假的。那就记录一下一个差生在国政的10年吧。

一、2012级本科3班

2012级全年级总共约150人,包括中国大陆学生、港澳台学生和留学生。150人被分为3个班,我被分在了3班。按照当时学校和学院的安排,班主任都由教职老师担任,并配一名学工选留身份的辅导员。3个班的班主任分别是郭洁、刘海方和王联。王联老师对班级的建设格外费心费力,在繁重的教学研究任务之外,花了大量精力在班级事务上。记得当时每学期必须召开至少一次的班会,还会组织班级春游、秋游,还有端午、中秋请留在学校的同学到他家里聚餐。可以说,王联老师作为班主任的3班,是我和我的同学们来到国关学院第一个有归属感的地方。3班的活动多、氛围好,所以逐渐就名声在外后,经常吸引到其他两个班的同学加入。王联老师喜欢拍照、擅长拍照,当年他还专门建了一个3班的博客主页,每次班会和活动结束后都会将照片放到主页,如果新浪博客不停止服务,现在应该依旧能从博客里搜到3班的主页。

第一次班会后的集体照 班主任王联老师在最后一排左1,后排左7为作者,二排右一为辅导员崔莹老师,摄于2012年9月2日。

二、本科时期的迷茫和探索

我这种在高考之前只知道做题的小镇青年,在真正进入大学之前,对于大学和专业可谓是一概不知。2012年稀里糊涂地进入北大,进入国关以后,看到周围同学早早就确立目标,开始详细规划自己大学的每一步的时候。我就像西北老家山上放养的绵羊,只知道闷头吃着嘴边的草,完全不管前面是草地,还是悬崖,就那么漫无目的地在校园里四处瞎撞。后来听到《未名湖是个海洋》那张专辑里,李晓在《什么时候》里唱的,“大学生活的那几年,大家忙着各自打算,你忙TOEFL GRE,我忙我的喝酒聊天”,才逐渐释怀。原来每个年代,北大都有我这样的孬人存在。

我的迷茫和探索,经历了漫长的过程。好在国关学院和国关的老师们,给了我足够的包容和牢固的依托,让我不至于一抬头发现脚下是万丈深渊、万劫不复。

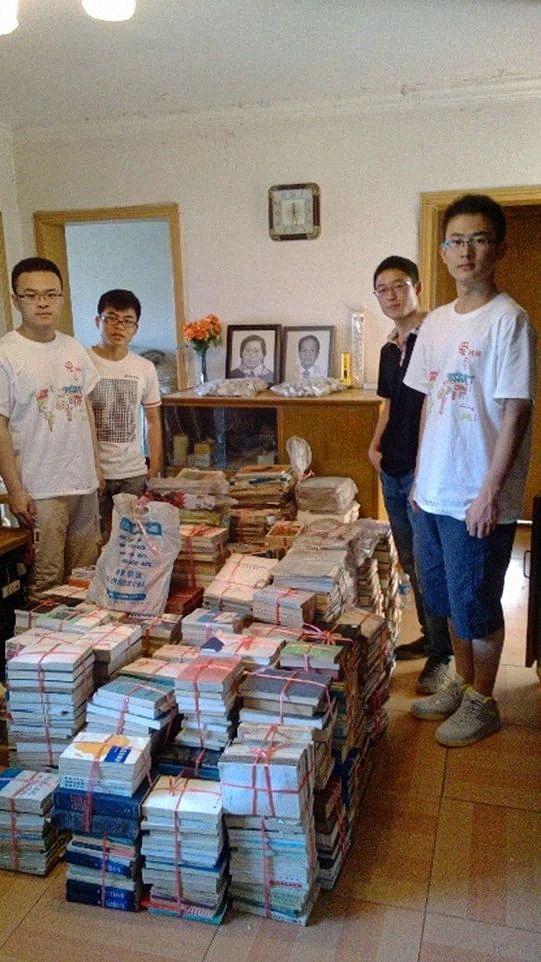

2013年5月,我接到辅导员崔莹的消息,问我是否有时间去学院已故老师梁根成的家中帮忙打包旧书。梁老师去世前叮嘱家人,要将自己的所有藏书捐赠给学院图书馆。当时,和我同去的是杨黎泽,还有另外两位高年级的师兄。整理的过程严肃、庄重,期间大家交流很少。我也只有在看到一些珍贵的老书时,才会和杨黎泽传看一下,交流两句。“以后想做什么?身后能留下什么?”这两个问题在那次打包旧书结束后,在我的脑子里徘徊了好长时间。后来因为实在想不清楚,只好作罢。不知道杨黎泽是否也受到触动,从此就确立自己的目标,一路读完博士,并且去了中山大学任教。这点后来也没有机会和他再做交流。

到梁根成老师家中整理旧书,前排左1为杨黎泽,2013年5月11日。

想不清楚的结果,就是大一、大二的学习成绩垫底,再加上不善于与人交际,就在闷头吃草的过程中碰了不少壁,进而导致我整个人在大学前两年都陷于轻度抑郁的状态。当时身处其中,对个人的心理状态并没有太多感知,只记得王联老师会时不时地来一条消息关心一下我的状态。直到后来自己做了辅导员,才意识到自己当时的确是抑郁了,而且当时一定是被辅导员和班主任“盯上了”。但也就是这些细微处悄无声息的关怀,成为我走出阴霾的重要支撑。

作为国关大一学生的必修课,杨朝晖老师的《中国政治概论》,应该是绝大部分国关学生思想开悟最开始的“当头一棒”,当然对我也不例外。杨老师退休前的最后一课,各个年级的学生挤满了教室。不止国关的学生,其他学院的学生也都前来告别。最后一节课,大家见证了杨老师手捧爱人的鲜花,和自己的课堂告别。在那之后,正如每个人所感受到的那样,杨老师的课堂其实早就结束了。在一年多以前,杨老师中政概课堂被架上摄像机的那一刻,一个时代也结束了。

杨朝晖老师中政概最后一课,拍摄于2015年3月6日。

2013年,时任国关学院院长王缉思老师可以说是全院的偶像。当时人人网依旧火热,王老师也注册了账号,经常在网上和学院的同学互动,发表自己的见解。清楚记得王老师当时用的人人头像,是他回插队时的草原上探访老友时,在马背上比着胜利手势的照片,这张照片后来还在学校运动会时被印在国关的文化衫穿在身上。国关学院能有这样自由、包容的氛围,和王缉思老师的个人风格密不可分。

2013年学校运动会,国关方队穿着印有王缉思老师卡通版照片的文化衫入场,拍摄于2013年4月20日。

我唯一一次和王缉思老师的深入交流,是在我2015年入党的时候。当时,学院党委安排王老师作为我的入党谈话人。当时谈话的地方不是在国关学院,是在北阁,国际战略研究院办公室所在地。谈话时,王缉思老师问了我个人的规划。因为当时我已经决定要跟随刘海方老师研究非洲方向,并且此前已经有2010级的马婕师姐通过互换奖学金项目,在埃塞俄比亚做着自己的研究。于是,便和王老师说了自己想做非洲方向,以及未来也想去埃塞俄比亚待一待的打算。王缉思老师当时就鼓励说,作为国关的人,有机会一定要去世界各地看看,才能真正理解世界政治的多样性和复杂性。那次谈话,王老师还提到自己在准备一本书,来自世界各地的见闻和分享,对他来说都是宝贵的素材。后来,这本书在2018年以《世界政治的终极目标》为书名正式出版。海方老师也第一时间给非洲方向的每个学生赠送了一本,作为师门的必读书目。王缉思老师的认可和鼓励,坚定了我“闯荡”非洲的决心。

三、我和非洲结缘

我和非洲的缘分,起始于大三刘海方老师的选修课《非洲导论》。2015年时,非洲研究还没有那么火热,记得当时的课堂上,选课人数应该不超过10人。一学期的课程结束,便下定决心要跟随刘海方老师在非洲研究领域内进行一番探索。大三暑假的时候,收到老师消息,请我在新学期开学时接手做非洲研究中心的助理。从此,一直到2022年毕业离开,便一路见证了非洲研究在国关学院的蓬勃发展。

2015年,我从李安山老师的硕士研究生许明杰手上接过非洲研究中心助理的工作。当时非洲研究中心还没有足够的经费招聘全职的助理,包括组织学术活动、财务报销、行政等一系列事务,都由非洲研究方向的同学们接力负责。直到2018年,姚翠萍老师作为中心全职助理的加入,学生才开始不用担任助理。2015年时,李安山老师和刘海方老师,两个人带的学生加起来不过寥寥数人。之后的每年,非洲研究方向的学生人数开始快速增长。2021年我从埃塞俄比亚结束项目回国时,海方老师指导的本、硕、博学生加起来,已超过20人。非洲研究中心的师资力量也在不断加强。2017年,许亮老师从哈佛大学毕业,回到学院任教。除了非洲研究中心外,学院其他系所也陆续有年轻的师兄师姐回到学院担任教职,为学院带来更加多元的学科背景和专业视角。

非洲研究中心2019年新年论坛,拍摄于2018年12月17日。

四、埃塞俄比亚交换期间 学院和导师的帮助

2018年,我结束学工选留的工作,回到学院开始硕士研究生的学习。2019年,完成了在北大的所有研究生课程后,我开始申请埃塞俄比亚项目。王联老师和钱雪梅老师帮我写了推荐信,两位老师都鼓励我走出去看一看。当时怀着雄心壮志,想去到自己研究的区域,获取真正的一手体验和研究资料。但是,如果站在现在的视角往回看,2019年10月29日出国,每个人都知道那必将是一段充满坎坷的冒险之旅。

就在我到达埃塞俄比亚一个月以后,国内新冠疫情暴发,随后便在世界各地迅速蔓延。2020年3月,埃塞俄比亚政府看着不断攀升的感染人数,开始要求各个政府和社会机构采取措施。于是,当时我所在的亚的斯亚贝巴大学,把目光放在了留学生和留学生宿舍上。亚的斯大学的校长,亲自来到了留学生住宿的小平房,要求所有留学生搬离宿舍,返回自己的国家。数日后,非洲其他国家的学生都已经悉数回国。但是,对于包括我在内的5位中国学生来说,离开大学宿舍,就意味着无处可去。因为在当时“严防输入”的政策背景下,海外的中国人回国,已经是“不被鼓励”的行为了。加上我公派的身份,驻埃塞使馆也明确拒绝了我的回国申请。不幸的是,拒绝批准回国申请的同时,使馆也无力或者没有意愿为几个学生去解决安身问题。况且,当时正好有大量欧美留学生因为从埃塞俄比亚转机而滞留埃塞机场,使馆的目光和精力也全都在这些更被媒体瞩目的事情上。

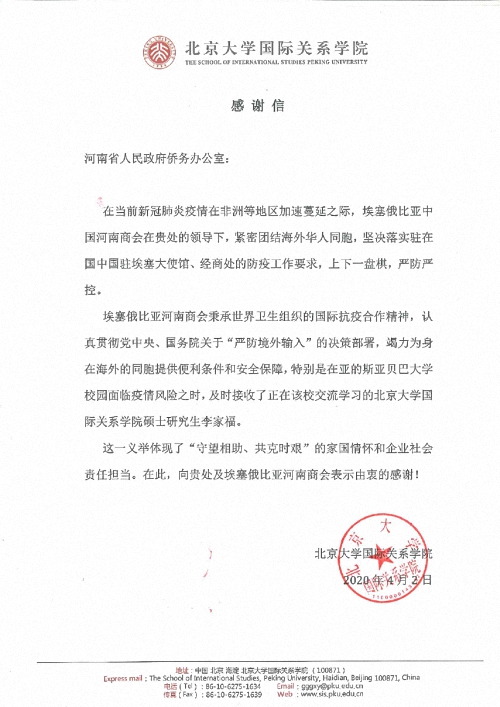

无奈之下,我只能将自己面临的困境悉数告知海方老师,向老师寻求帮助。刘海方老师几经周折,连夜帮我们找到了埃塞俄比亚河南商会,这家商会是当时能找到的唯一一家愿意在疫情期间收留我们的机构。我在河南商会一直住到2020年5月第一次回国。海方老师还联络了北外、浙师大的老师,共同向河南商会的主管机构发送了感谢信,以确保我们能受到更好的照顾和保护。

刘海方老师起草,学院出具的感谢信,2020年4月2日。

在经济上,我也得到了学院最大的支持。刘海方老师向学院说明了我的情况,随后党委副书记祝诣博老师,以及两位副院长归泳涛老师和董昭华老师,在详细了解我的情况后,还帮我申请了学校和学院针对疫情的困难补贴,支持我度过了那段最艰难的时光,并顺利、安全地回到国内。

2021年1月,我决定再次返回埃塞俄比亚,完成毕业论文。当时国内大学的国际学术活动都被迫转移到了线上,线下的出访和外派都不被允许。但是,学院还是顶着压力,秉持学业不能半途而废的态度,支持我在疫情期间重返埃塞,并同意了我的出访申请。清楚记得,我出发前还找当时的院长唐士其老师说明了情况,唐老师支持我疫情期间重返埃塞的决心,也叮嘱我注意安全。

2022年7月,完成了我在北大的硕士论文,老师们网开一面,放我结束了长达10年的北大生涯。毕业后,我在北京一家私企工作一年多后,申请外派到了南非工作。终究还是放不下非洲这片蓝天。

写在后面

洋洋洒洒写了太多,包含太多个人的细碎见闻和感受,似乎和院史、系史扯不上半点关系。但这些就是我这个孬人最想记录的事情,关于我眼中的国关,还有我最可爱的老师们。

个人简介:

李家福,国际关系学院2012级本科生,2018级硕士研究生。目前在小米工作,常驻南非。

(图片为作者提供)