就是冲着“国际”字眼去的,对于我这个湖北农村泥腿子走出来的学生,选择国际政治专业就是天了。天天向上,略记二三事。

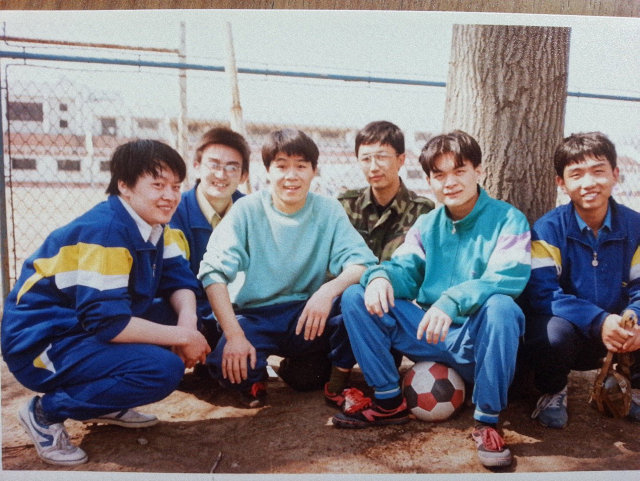

摄于1994年春,38楼212室的同学一起踢班内足球赛,左起:史哲、邹前、柳助波、叶海林、钟建军、安华国。

一、开眼的外事活动——独特的“第二课堂”

“要用我们更扎实的努力,证明他们做出的投票决定是错误的”,这是刘欢老师在1993年申奥失败落地首都机场停机坪时的响亮声音,至今印象深刻。

时间拉回到1993年9月23日晚,学一食堂开放了电视直播,我们挤在食堂大厅饶有兴致观看2000年第27届奥运会举办权“决赛”直播。前3轮投票北京得票数都领先悉尼,心中小有期盼。来到最后一轮投票,没有同传、字幕,当听到萨马兰奇主席口中“Beijing”小停顿时,食堂局部还是爆发了呐喊声、及持续小几秒的掌声。最后大家听明白了举办权归属悉尼,局部踢翻了凳子,但都是铆足劲地实践着刚学会的“嘘”骂声、满脸不高兴地离开食堂、鸟散。

翌日我们班收到通知,要去首都机场迎接申奥代表团。我们很听话地到了停机坪,很熟悉地看到有戴红领巾的小朋友献花,等待中迎来了刘欢老师这句话,还是触动了心弦。

事后进一步在图书馆读报了解申奥相关资讯,高举“开放的中国盼奥运”和“给北京一次机会,还世界一个奇迹”申奥口号,我们迫切想让世界了解中国、认识中国,把改革开放新面貌、新成果以我们自己的方式展现给全世界。而围绕申奥场内外所需面对的实际外交困难超出想象。无疑,当时西方对中国的成见很深,认为中国申奥是一个“政治事件”。掌握国际话语权的西方主流媒体一致反对中国申奥;发展中国家媒体支持中国申奥,但他们的声音没法被世界主流听到、认可。这就是当时的国际政治现实,此后仍不断被验证,成为我们外交努力的认知基础。

仍是1993年9月,作为一种独特的存在,92、93级同学同时被迎新。在迎新首周,我们班收到通知要参加印度总理拉奥的演讲。近距离接触大国总理,有生以来的第一次,不是自己国家的总理,倒是印度国的。早早来到电教阶梯大教室,坐在规定的区域。拉奥总理讲的大多内容已记不得了,但“亚洲复兴”的响亮提法,至今仍有印记,呼唤用新的范式来思考和平、发展与安全这些基本问题,发挥亚洲新力量。

在演讲结束后互赠礼品环节,学校安排了东语系会讲印地语的女生赠送礼品,她机灵地用印地语同拉奥总理交流,得知北大还专设了印地语学习,拉奥总理大为感动,又回到演讲台,用印地语即兴演讲,点名这个女生翻译,还嘱咐她慢慢翻译不要急,将现场氛围推高到爆表。是为记忆深刻。后面学期中在学印度政治经济文化课时没逃课、且十分认真,是不也与此次演讲有些许关系呢?当然也不全是。

在北大的首月,为这两个“大事”指引、带动,首月课堂内学的内容多已记不清楚了,但这两个课堂外的经历,倒留下了终生印记。

后面听说,整建制、以班为单位安排“出席”这样的外事活动,是给大一新生的“特殊礼遇”,笑纳。

自1994年起,到访北大的外国元首政要及名人更是越来越多,但我更多的是依自己的想法、同更大多数北大同学一样有选择去听演讲、学习了。要提前占座的演讲自然也有很多,但若要提前至少2小时去占座的,在1994年的,我脑海中就蹦出金庸先生的演讲了。那晚金庸先生被授予文学博士、名誉教授,电教阶梯大教室座无虚席,走道台阶上都挤满了席地而坐的学生,演讲中时不时就响起清澈的掌声,那是一种折服的喜悦。精彩的互动提问后,就是签名环节,老先生满足了所有“金庸迷”的热情。目睹这一切,意识到有自己的金庸先生写的书是多么的美好。没过多久,我也有了自己的金庸先生的全套小说。且是我现有的、离校仍始终伴随我的、最多册数的、非国政类专业的、翻阅次数最多的一套珍贵书籍。

讲座后更是加入了平时宿舍“卧谈会”生活,以金庸先生武侠小说内容为话题,更有甚者,以书中诗词、章节及招式名称,作为过金庸先生武侠小说“四六级”考试内容,在欢声笑语中自然进入睡梦。

台湾宝岛,我至今也未登陆。但在1996年暑假前我们几个被愉快地通知,要在暑假接待近50人的台湾优秀青年代表团,且要求接待好、展示好。按照上面的既定日程安排,每天提早做做功课、第二天高水平履职“向导”北京名胜古迹,做到不说错话、不让接触旁人,还是容易的。

来到告别联欢时,我作为席长,不停以“主人”热情招呼台湾青年好友,也是这些天都熟络了的。在吃到一条鱼时,我用公筷翻了下鱼身,他们随后就没再吃鱼了;观察到此,还劝吃鱼了几次,她们仍是不再动筷吃鱼。就心中的纳闷我问了下临坐的朋友,她回答道:我们多是渔民出生,最怕翻船了。故我们吃鱼时从不翻动鱼身。醒悟、脸红。

随后的联欢晚会环节,我们的节目中规中矩,还是她们会玩,综艺范儿,插科打诨,搞笑梗、包袱抖个不断,她们更开放、更活跃,与前些天的名胜游玩时拘谨,完全是两个样,可能这个更是她们的内在。青年间的差异是明显的,坚定更加支持我们的开放政策,更暗定走出去看看的决心。

时间飞逝,迎来1997年香港回归的历史时刻,我们班作为全国优秀班集体,很荣耀参加在天安门广场举行的庆典活动。傍晚穿戴白色的庆典Tshirt,成为大学生方队的一员。程序化的正规活动按部就班完成后,晚上就是各种拉歌、跳集体舞自嗨活动,形式多样,花式翻新,载歌载舞,累了就席地而卧,醒了就载歌载舞,互道毕业规划,互祝人生寄语,相拥彼此美好!破晓黎明迎来新的曙光,整齐的国旗仪仗队飒爽而来,鲜艳的五星红旗拂过心田,嘹亮的国歌声脱口随唱,全体目光汇聚旗杆尖头,那是香港回归民族凝聚的磅礴力量,直插云霄!那一刻我紧攥拳头。

从围绕申奥的外交努力失败感悟作为我的北大国关学院大一学习生活起点,到香港顺利回归的外交成功庆典作为我大四毕业的新起点,在我国外交日渐成熟、成长为国际新秩序新力量的大趋势下,是国关学院给了我成长的平台,我也很好地利用了外事活动这一“第二课堂”的魅力不断在发展着自己。

二、新课程、新上课形式——创新的“第一课堂”

1993—1995年间,系里的必修课,如国际政治、国际共运史、外交史等,教材几乎全是文字记述,读起史料来,确实相当费劲,这时就想若有个地图就好了,一图了然;尤其是在图书馆查阅相关参考书,若是能找到相关地图帮助自己弄懂历史事件经过的,那是相当快乐的一件事。

当王联老师带着自绘的中印边界地图,来到课堂上时,课堂内容瞬间变得简单、明了、易懂起来。几张大白纸拼接虽简陋,但比例尺、经纬度、争议区域颜色标识、几段线按时间进程用不同颜色、虚线、粗细标识,显然王联老师做足了备课、用足了心思,让课堂变得简单、生动起来。至今这个上课时画面就像电影一帧一帧放映着。

东欧剧变、苏联解体、冷战结束,那时世界处于一个新的分水岭上,全球世界发生了影响深远的转变,我们生活在一个在经济、社会和生态方面都相互依存的世界,越来越成为大家的新共识。新的国际形势下产生许多新的国际问题亟待研究,这些研究又必须建立在协调不同的观念、不同的需要和不同方法的基础之上。这就必然会影响到我们学习的课堂。一些课程不在本科阶段开设了,一些新课呼之欲出却没有现存教材可用。这是我们大二时就面临的新问题。虽缺少教材,可我们学院教授有办法,顺应新的国际形势,边研究边开设了很多新课程。

在上大国政治经济文化系列课程时,谁能想到一本正经的课堂上会有歌舞展示?陈峰君老师在讲授印度政治经济文化课时,随着课程进展到印度文化,尤其是宝莱坞电影的世界影响力时,以一己之力请来了他邻居小朋友,小女孩14岁就完成了中音的本科学历且读研中,她用几曲优美的舞姿诠释了印度不同发展阶段的典型舞蹈,之后结合动作讲解舞蹈想要表达的意义等。如此近距离、分解动作赏析,也只有中音这样的一流专业课堂才有的吧,且受限于我们教室的三尺水泥讲台、简单的喇叭音效、大大的玻璃门窗,就是在如此环境下,有超一流的舞者,展开我们的无限想象,画面美轮美奂,这节课就活了。

在学习世界宗教系列课程时,我们的叶自成老师将课堂搬到了西什库大街,结合现场实物、图片讲解那段历史、及对世界的现实意义。我记忆中好像去了不止一次。阳光下、广场上、光影斑驳映衬着,在情境中学习(情境学习是后来才有的学习理论),讲得直接、有穿透力,学得兴致盎然,仿佛置身宗教圣地、穿越到当地社会生活,就有了进一步深入学习的动力,至今仍燃烧着。

摄于1996年4月11日,叶自成老师的《世界宗教与国际社会》课程参访牛街清真寺,照片最左侧为叶自成老师。

三、说缺教材吧,我们又不缺这些鲜活的教材。

1996年11月,我们国际关系学院成立了,是大事!同时学院设立外交学与外事管理系。记得早一年分专业时,我似乎没犹豫就选了外交学与外事管理专业方向,我唯新。王福春老师讲授外事管理知识时,讲护照、签证的来历等,这说不上是大学问,确是国际交往中必备的知识点、实用操作技能,小小的护照/签证页折射出的是国与国之间的关系,签证的开放也时常成为元首外交、经贸活动的国事议题之一。单就实用角度看,这样的课开少了。

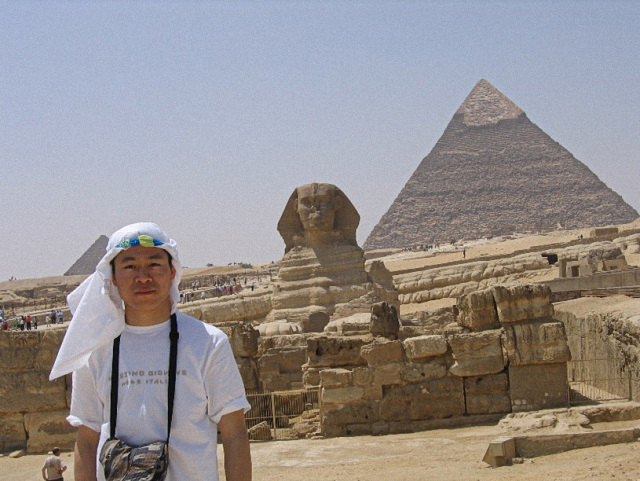

举我本人亲身经历,直到2005年由华为公司外派到中东北非工作,才知道埃及等国的周末是指周五周六(阿联酋为了接轨国际主流,毅然将周末从周五周六调至周六周日,直接带动经济增长),不止于此,阿尔及利亚的周末却是周四周五(有智者为经济增长计,主张将该国周末调整为周六周日,哪怕是阿拉伯世界主流的周五周六,也未能成功,原因值得深究)。若这些知识点更早进入到我们的外事管理课堂,就更好了。而这些知识点,在我们驻外使领馆学长们就掌握的更多,请这些学长来给我们上课,就能丰富我们的课堂内容、前置我们。驻外使领馆的人才储备。

摄于开罗金字塔前,2005年4月。

2006年3月,摄于摩洛哥卡萨布兰卡清真寺前。

之前的教材主讲政治、经济活动中的大国/集团博弈、及社会生活中市民行为互动甚至撕裂,似乎能更好让我们理解大国、认识大国,从而能更好理解大国外交关系。单纯从政治层面讲授大国关系,讲的都是历史,往往受到现实的无情冲击,且总是在做事后解析。略显单薄。

国际在变,国内有中国特色市场经济快速发展,都对我们的学习生活带来切实影响。宿舍里卖方便面、考研辅导营销之类的活动多了,背“红宝书(GRE词汇)”充盈着校园各个角落,我是这股新洪流的旁观者。能感受到学院教授们在求变,在发展国际政治学;课程在推陈出新,暂时没有教材,就边上课边写教材,我往往能看到老师们上新课时拿着厚厚的手写讲义,为老师们点赞!

缺教材,对于“逃课”的同学们来说,就不是那么友好了,尽管用尽招数避开了课前点名环节。课是逃了,考试避免不了啊;考前逃课诸神各显神通,能拿到班里字迹秀美女同学笔记本去复印,成了我们津津乐道的谈资。事后来看,逃课诸神的考卷分数似乎也不低。优秀!

我的北大国关四年,经历了1994年3月国际政治系大楼奠基、1996年11月成立国际关系学院等诸多大事,幸甚!感谢国关教授老师们在这段特殊历史时期为我们学子成长做出的各种努力、探索,拜谢师恩!相逢再饮三杯!

个人简介:

柳助波,1992级国政专业本科生,湖北洪湖人,1997年毕业;1999年到深圳,曾服务过华为、华大基因、三一重工等行业头部企业,过往近10年有过两段智能家居、生物科技创业经历,目前在进阶思维从事K12学生数理拔尖培优事业(由数院/物院师兄弟们创办,培养出多位IMO国际金牌和一大批CMO、CPhO金牌选手,在大湾区、成都、昆明和台州等地帮助多校实现了数理竞赛省一、省队、国集以及清北升学从0到1的突破)。