2025年9月14日,北京大学国际关系学院国家安全学系、国际组织与国际公共政策系、国际安全与和平研究中心举办“第四次中东(赎罪日)战争历史模拟推演”教学研讨活动。本次推演活动首次尝试将角色扮演情景发展式研讨与兵棋推演这两种模拟模式进行融合,推演导演组成员包括相关教改项目负责人祁昊天,国内中青年兵棋设计人任洪鹏、刘瀛度、马骐騑,国际安全与和平研究中心战略沙龙召集人、国关学院博士研究生生高衡,博士研究生生莎瑞娜、方瀚、鲁畅、赵书韫,战略研究院研究助理崔元睿等,30余名国关学院硕士研究生作为各参演组成员参加推演。

作为《理解世界政治》课程的教学环节之一,本次推演通过创新推演模式,在既有经验基础上探索了模拟推演作为教学、科研、培训和决策辅助工具的新空间、新可能和新极限。这次推演有力开拓了相关工作的创新方式,也及时发现了既有工作中存在的不足与改进之处,对于未来进一步丰富模拟推演的理论空间、丰富其实践价值具有十分积极的意义。

推演模式、组织架构与推演进程

本次推演创新性地采用了“双模”推演模式,将战役级兵棋推演与研讨式的情景发展式研讨推演(Scenario Development Discussion, SDD)相结合。前者的优势在于通过定量模型和规则框架提供客观军事态势约束,但难以灵活地反映政治、外交、心理等因素;后者的优势在于借助情景模拟和角色扮演增强政策评估的真实感,但易陷入过度主观的“拍脑袋”问题。双模模式旨在融合两种推演方法的优势、互补彼此的不足。

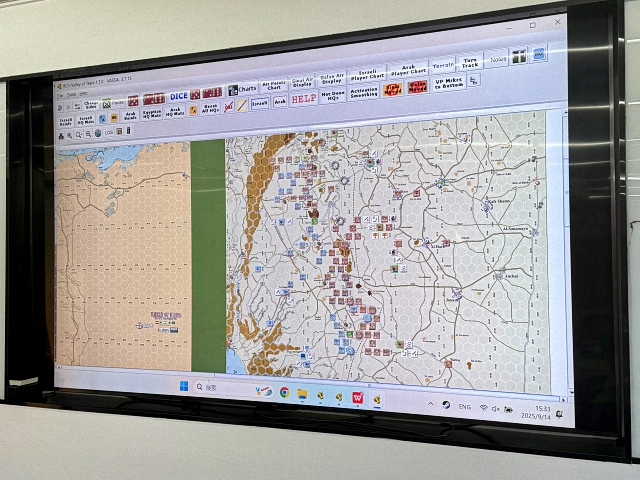

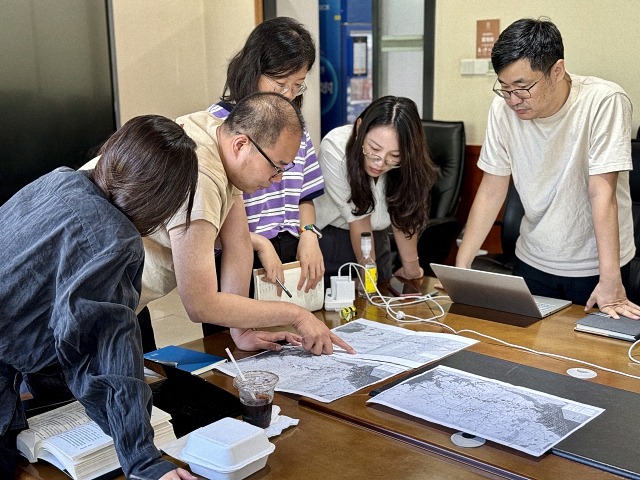

推演以第四次中东战争初期为背景,模拟1973年10月6日后的各方决策。组织上设导演组(含导调组和兵棋组)与推演组(埃及、叙利亚、以色列、美国、苏联五方)。各角色组被物理隔离,以模拟真实决策环境的信息隔绝状态。推演按现实1小时对应战场1天的节奏推进,兵棋组定期提供战场态势作为推演组的决策依据,推演组的重大决策也会通过导调组反馈至兵棋组,从而影响后续战场推演的走向。

在持续约8小时的战役推演过程中,战场态势的发展并未完全重复历史轨迹。在西奈半岛战场上,埃及军队成功跨过苏伊士运河并建立稳固桥头堡,以军的反攻未能撼动埃军的防御,双方在小苦湖方向形成对峙僵局,这与历史上以军迅速反击的情况完全不同。在戈兰高地战场上,叙军取得一定突破,以军未能像历史中那样迅速稳住阵线并反攻,至推演第三日结束时仍处于被动防御的不利局面。整体而言,兵棋推演呈现的战场形势对以色列更为不利,呈现出与历史不同的焦灼状态。

在情景研讨方面,各角色小组积极寻求最大化自身利益:阿拉伯国家力图巩固战果并争取政治支持,以色列努力获取美国援助并寻求战场突围,美苏则在影响战局的同时避免事态升级。通过导演组斡旋,各方进行了多轮组内研判与组间秘密交涉和公开外交,停火提议、援助威胁和外交谴责等情景不断上演。随着战场僵局形成,各方认识到持续冲突将导致两败俱伤,最终在推演第三日后期由外部大国斡旋达成临时停火协议。这一结局反映了研讨组在博弈中通过不断试探与妥协找到暂时平衡点,推演最终以停火收场。

本次推演的成效、问题与改进方向

本次“双模”推演验证了兵棋推演与情景研讨相结合的可行性与创新价值,展示了一种兼具教学与研究意义的新型推演模式。该模式在不同层级间实现了初步的对接与联动,使政治、外交等高层研讨能够嵌入战场态势中展开,同时战场推演的进程又受到战略决策的影响调控。本次实践表明,双模推演能产生比单一模式更丰富的研讨成果,从而为模拟教学提供了新的思路。在能力培养方面,这一模式显著提升了参演人员的参与感与决策体验。即便大多数成员缺乏军事背景,他们仍能借助导演组提供的战场信息和兵棋系统的可视化界面,沉浸式地体验“战时决策”过程。同时,学员们能在受控环境中经历现实中罕见的复杂决策情境,为日后在真实情境下做出正确有效决策打下基础。此外,双模推演还加深了参与者对战争进程多样性与不确定性的理解。由于不同角色组在决策上的差异,推演结果出现了显著分化,甚至出现了“历史改写”的情形。这种现象体现出本次推演的重要特征,即结果由决策塑造,而非剧本预设。通过亲身参与塑造战局,参演学员能更加直观地认识到高层决策对战场结果的深远影响,体会到历史走向的多样可能性与战略决策的重要性。

不过,本次推演也暴露出“双模”推演模式在实践中存在的不足,需要在后续改进中加以完善。首先,兵棋组生成的战场信息与情景研讨组之间的对接不够顺畅,信息传递方式、专业与知识结构的差异与沟通节奏导致信息理解偏差与信息不对称频繁出现。未来可通过引入更直观的可视化战报、配备联络官、加强同步认知等手段,确保信息传递的清晰与高效。其次,两种模式在目标颗粒度上尚未完全对齐,兵棋推演侧重战役-战术层面,而情景研讨聚焦战略决策,如果衔接不当便会造成脱节。未来可通过流程优化,明确战略决策如何嵌入战场推演、战场变化如何反馈至决策,以保持推演节奏一致与逻辑贯通。最后,要推广“双模”推演,还需完善场景封装与保障机制,包括合理设置研讨难度、规定时间流速与行动选项清单,并建立快速反馈机制,让参与者能清晰感知决策与效果之间的因果联动关系。这些“封装”工作将有助于提升双模推演的可操作性和教学价值。

参与同学也就本次活动进行复盘,并表达了感想:

莫言:作为一名首次参与兵棋推演的学员,我主要有三点突出感受:首先,推演前的充分准备使活动兼具深度与趣味性,详实的背景资料和启发性问题引导我们跳出历史定式进行独立思考;其次,推演过程要求全面细致,每个决策都需要统筹内政、战场与外交等多重因素,锻炼了学院在复杂局势中捕捉战机的能力;最后,推演让我深刻体会到和平的珍贵,尽管参与者常倾向于追求军事胜利,但现实世界中战争的代价却由普通民众承担,这提醒我们停火止战本身就是重要的政治选择。未来可以改进的部分包括:(1)保证推演信息传递的畅通;(2)应更重视外交舆论机制的设计;(3)可以加强推演前期的培训磨合。

谢梦:本次兵棋推演令人仿佛置身于1973年中东战场,让我切身感受到紧张多变、充满不确定性的真实决策环境。虽然我们小组多数同学是初次接触此类战略推演,但在兵棋组老师和同伴的协助下,大家很快投入角色。在实际推演中各组决策难以预测,个人情绪也随局势起伏,颇具真实感。整个过程加深了我们对军事行动背后战略考量与国际博弈复杂性的理解。建议未来可适当增加随机事件或卡牌机制,模拟战争中的偶然性与信息不对称,以增强挑战性与趣味性。此外,如果后续推演能延长时间或增加回合,将更利于深入体验决策与战局演变。总体而言,这次活动不仅提升了我们的战略思维与团队协作能力,也让历史认知更加立体生动,是一次极具价值的学习经历,期待未来能继续参与。

李晨曦:对于国际关系学生而言,兵棋推演不仅是战争模拟工具,更是培养战略思维、提升博弈认知与优化决策能力的重要途径。首先,兵棋推演能够将政治和军事理论与战场实践结合,使理论接受“实战检验”;其次,能够通过对战场形势变化的线性结果呈现,展示多重因素组合在单一逻辑环境中可能推导出复杂结果,破除二极管思维。在国关研究的视角下,兵棋推演补全了从“实然”(reality)到“因然”(necessity)再到“应然”(normality)的逻辑链条,在很大程度上弥补了逻辑验证的缺失,增强了研究的科学性与完整性。

刘洋:作为一名非军事背景的参与者,我通过在本次推演中扮演美国国防部长的经历,深刻体会到军事与外交之间紧密而复杂的联系,外交决策远不止于言语交锋,更需要坚实的军事实力作为支撑。推演过程中,我意识到细节对全局的关键影响。尽管前期借助AI了解了援助以色列的基本信息,但在实际操作中才发现,从侦察机型号选择到信息是否公开等每个环节都牵动战略走向,甚至一度因操作不当险些“引发危机”。总体而言,这次推演是对传统学习模式的重要补充,它以沉浸式体验为我们提供了理解国际事务的新视角,是一次极具价值的学习经历。

张钰汶:作为埃及组的成员,我们在推演中分别扮演国家领袖、军事与外交负责人角色,每个决策都需在“国家利益”与“战场现实”之间反复权衡。兵棋组通过模拟系统将我们的战略选择转化为直观的战场态势,形成“决策-反馈-调整”的闭环,让我深刻体会到军事行动与外交策略之间的紧密联动。推演后的复盘进一步拓宽了我的认知:既有对推演与历史差异的深入分析,也有对情报失灵影响的探讨,更有专家指出“历史情境下决策的局限性”,这正是国际关系研究的魅力所在。这次活动让我认识到,优秀的国关研究者既需通晓历史脉络、具备战略视野,更要掌握在复杂现实环境中做出有效决策的能力。

张盛龙、陈书怡、陈玮霖:首次参与兵棋推演,尽管入门颇具挑战,但在老师和团队的专业引导下,我们迅速融入高度仿真的决策环境,成为一次兼具趣味与深度的学习体验。沉浸式的外交谈判与战场博弈,既激发了我们主动学习历史与军事知识的动力,也让人深刻认识到自身在战略决策上的不足。亲历者视角更让我们体会到:在有限时间与信息中做出关键判断,既需宏观视野,也离不开对细节的把握。各组间的激烈交锋与赛后复盘令人意犹未尽。这是一场超越单纯模拟的思辨实践,期待未来推出更多主题版本,继续参与这样生动而富有启发的推演活动!

文字:祁昊天 高衡

图片:祁昊天

责编:祁昊天